Nos activités > Articles > Les Capucins au Proche-Orient (2)

Les Capucins au Proche-Orient (2)

Publié le 20/06/2025

Suite de l'article : Les Capucins au Proche-Orient (1)

7.Le XVIIIe siècle : l’apogée puis le déclin 1

Nos Pères ont travaillé, durant cette période, à maintenir les postes établis et à étendre leurs conquêtes malgré de très nombreuses persécutions, de la part des Turcs et des Schismatiques, mais surtout de la part des Gallicans !

En Orient, ce furent surtout les Schismatiques qui réagirent devant le progrès constant de nos Missions. Ils obtinrent des autorités turques de Constantinople deux édits :

1° Interdiction aux « Moines francs » de quitter les lieux où résidaient les Consuls de leur nation, sous peine de prison.

2° Interdiction aux Catholiques arméniens de leur donner asile, et interdiction de se réunir hors de la juridiction schismatique.

Mais cela n’arrêta pas les Capucins : ils furent emprisonnés ou bien s’enfuirent aux Monts du Liban… s’ils ne purent rester cachés près de leurs ouailles. Les conversions ne cessèrent pas de ce côté-là. L’ennemi était ailleurs : chez nous, en France !

Le gouvernement royal, corrompu par les juristes gallicans, voulait s’asservir l’Église et la puissance des Ordres religieux missionnaires à l’étranger. En 1644, une lettre de Louis XIV exigea la validation des Décrets de la Propaganda Fide par son gouvernement. En 1682, les écoles ecclésiastiques furent soumises à l’application de la précédente lettre, ce qui provoqua un refroidissement général du zèle missionnaire. Un siècle plus tard eurent lieu la suppression des Jésuites (1764) et l’institution de la Commission des Réguliers (1766), qui faisait des Ordres une institution d’État et interdisait l’entrée au Noviciat avant 21 ans2 ; ces événements ont contribué à tarir la source des vocations et à plonger les Custodies3 dans la pénurie de sujets. Ajoutons que cette France de la fin du XVIIIe était gagnée par l’athéisme et la haine contre l’Église : or c’était dans cette société qu’étaient choisis les Ambassadeurs pour l’Orient. Ceux-ci, ainsi que les compatriotes vivant au Levant, mirent de plus en plus d’entraves au travail apostolique de nos Pères.

Puis ce fut la Révolution de 1789 : date de la mise à mort des Missions capucines françaises au Proche-Orient … qui passèrent aux mains des Pères italiens et espagnols, pour celles qui eurent la fortune de survivre.

8.Tentative de restauration, début XIXe 4

Notre Ordre ne commencera à se relever en France qu’après 1820, à Crest (Drôme). Le couvent y est toléré sous le titre de « Séminaire de Saint François d’Assise pour les Missions du Levant », car la France révolutionnaire savait que son influence en Orient reposait surtout sur les missionnaires catholiques. Mais les obstacles étaient encore trop nombreux en Métropole pour que le Couvent puisse sauver nos anciennes stations. Ce fut donc la fin d’une lignée de missionnaires français qui avaient travaillé 206 ans au Levant. Des Capucins italiens, puis espagnols, leur succédèrent.

9.Renaissance des Capucins français en Orient 5

L’Ambassade française à Constantinople désirait depuis longtemps le retour des Capucins français. Elle ne put en obtenir qu’en 1875, de la Province de Paris. Notre Général accepta de retirer ces postes à l’Italie, en raison de la grande utilité pour nos couvents de France d’avoir des Missions étrangères, afin d’être autorisés par l’État français. C’est à cette époque que Rome (par la Propaganda fide) et nos Supérieurs religieux demandèrent la fondation de couvents capucins orientaux (nouveauté jamais tentée) en sorte qu’il puisse y avoir un jour des Religieux locaux en mesure de faire un bien durable à leurs concitoyens. La raison principale est que, tout comme chez nous, la foi est portée par la langue liturgique … et cela est spécialement vrai pour l’oriental.6

Cependant, le R.P. Marcel, chargé de la réalisation, ne partageait pas ce point de vue. « Le caractère des orientaux lui paraissait peu apte aux exigences de la vie religieuse7. Il préféra laisser à d’autres la responsabilité de tenter une telle entreprise. Pour lui, il crut devoir se contenter de la formation d’un bon clergé séculier… Toutefois, afin d’éviter toute précipitation, il évita de formuler son sentiment de manière définitive. Il se mit à l’œuvre, et laissa parler les événements. »8 De fait, il fonda un petit et un grand Séminaire, qui eurent une bonne réputation et de beaux résultats.

10.La Province de Lyon en Mésopotamie 9

Depuis le départ des Capucins de Touraine, leur ancien « domaine » avait été partagé : aux Lazaristes (Perse), aux Carmes (Babylone), aux Dominicains (Mossoul et Biblis), aux Jésuites (Syrie) et à d’autres Capucins (Mardin, Arménie et Syrie) italiens puis espagnols.

Mais en 1864, voyant qu’il ne pouvait faire face à toutes les demandes, le Supérieur des Capucins espagnols fit appel à la France pour les raisons suivantes :

1. en Orient son nom reste souvent respecté ;

2. elle y exerce le protectorat sur tous les chrétiens ;

3. les missions y ont été fondées par des Français ;

4. les secours matériels proviennent surtout de France (œuvres de la Propagation de la Foi, des Écoles d’Orient) avec même des subventions de l’État ;

5. enfin, la langue étrangère de prédilection est le Français.

C’est pourquoi10, le 24 Mai 1893, la Propaganda Fide opéra le transfert de la Mission de Mésopotamie à la Province de Lyon. Cinq religieux furent envoyés. Peu après, en 1895, éclataient les massacres des Arméniens (ordres donnés par Constantinople de tuer tous les hommes et de « convertir » femmes et enfants à l’Islam). Nos Pères ont pu en sauver des milliers de la mort, au péril de leur propre vie.

En 1903, Rome confia à la Province de Lyon toute la Mission de Syrie (qui comprenait le Liban et une partie sud de l’actuelle Turquie).

Les massacres d’Arméniens ont recommencé en 190911. La cruauté de ces actes barbares a été vite oubliée à cause de la guerre de 1914-1918. Ceux qui les ont orchestrés ont dit avoir agi par motif politique, mais les Capucins savent bien que là-bas politique et religion sont intimement mêlées. Ainsi, bon nombre des anciens fidèles de nos missions, des enfants de nos écoles, sont morts en vrais martyrs12.

11.Bilan d’après-guerre

Toutes les missions de Mésopotamie, Turquie et Arménie étaient détruites. En 1919, nos Pères ont tenté de les relever, mais la guerre qui continuait là-bas les empêcha sans cesse. Ils furent déportés ou pris par la mort13.

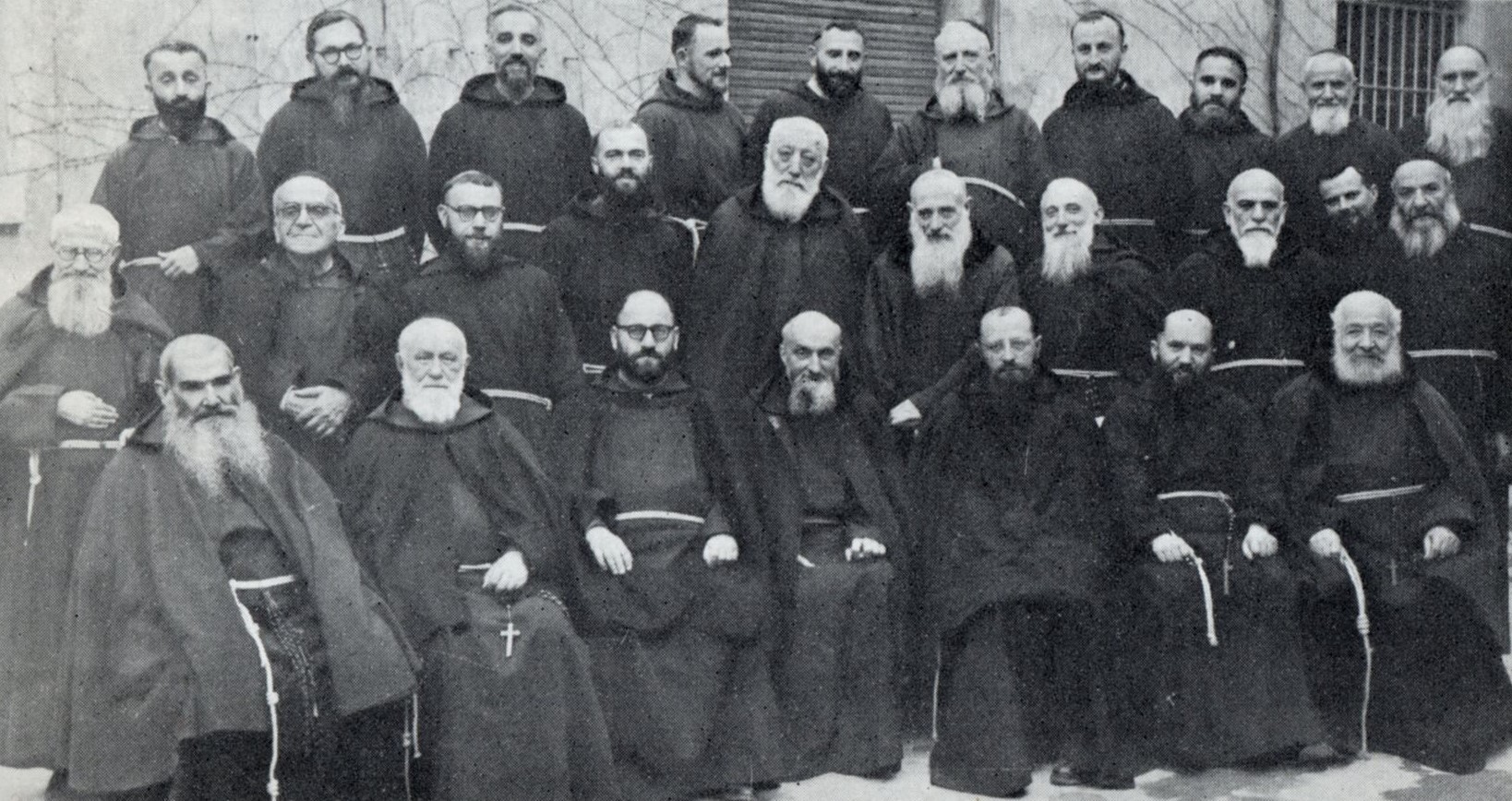

Les Missions de Syrie, quant à elles, ont survécu (Liban, Sud Turquie actuelle, Syrie actuelle). Il y avait en 1931 : 9 orphelinats de 330 enfants en tout, un asile de prêtres âgés, 2 dispensaires, 2 cercles de jeunesse, une imprimerie (français/arabe), des ateliers (tissage, cordonnerie, menuiserie, tapis, broderie), 81 fraternités du T.O.F. avec plus de 5500 membres ! Et bien sûr 29 écoles de 1699 élèves en tout. C’était l’œuvre de 24 Pères14, 18 Frères (dont 3 locaux) aidés par 4 prêtres indigènes, 15 sœurs, 10 tertiaires et 23 laïcs.

Terminons ce croquis historique en évoquant les fameuses « œuvres du R.P. Rémy », qui fut l’ouvrier providentiel de la résurrection du Liban, œuvres pour lesquelles il reçut mandat du Gouvernement français puis la Légion d’Honneur. Voici la déclaration de M. Soulié, député de Paris et Protestant, parue dans Le Figaro : « Ce sont tous ces Ordres religieux qui, malgré l’indigence de leurs subventions et les difficultés toujours croissantes de recrutement, maintiennent le prestige de la France et le rayonnement de la culture française … Écoutez cet admirable fait. Quand les Européens sont arrivés, après l’Armistice, ils se sont trouvés en présence d’une famine sans nom qui avait causé la mort de plus de 25 000 indigènes. Aujourd’hui encore, dans les montagnes de la Syrie, on voit des masures abandonnées dont les habitants sont morts de faim, laissant des orphelins nombreux. Il y avait là un Père Rémy (Capucin, Curé de l’église cathédrale de Beyrouth) qui semblait jusqu’alors être un mystique occupé de ses prières et de ses austérités. La famine vient ; il se révèle homme d’action, d’initiative. Il recueille tous les orphelins possibles ; il les soigne, il les instruit, il leur met du travail dans les mains et le voilà, ce mystique, qui pour des enfants ressuscite les métiers, les tissages, la fabrication des tapis. À l’Exposition de Beyrouth, d’où je viens, leurs travaux ont émerveillé. »15

12.Épilogue

Par la suite, les Missions ont continué à se développer. On note par exemple les visites du Très Révérend Père Philibert16 en Syrie, où il fonda notamment une école, à Deir-ez-Zor (aujourd’hui détruite par Daesh). Mais l’histoire missionnaire de la seconde moitié du XXe siècle est encore éparse, dans des documents qui restent à synthétiser. Nous espérons avoir donné suffisamment d’éléments, quoique bien maladroitement, pour montrer la richesse et la beauté de l’histoire missionnaire des Capucins au Levant. Puisse ce petit aperçu susciter l’intérêt des catholiques d’aujourd’hui à l’égard de ces pays meurtris par la guerre et de multiples crises (économiques, politiques et religieuses), pour les stimuler à œuvrer pour la conservation de la vraie foi, dans ces contrées où elle est menacée de s’éteindre complètement.

À la plus grande gloire de l’Immaculée.

1 - Ibidem, p.182 et sv.

2 - Cf. G. de Gorze : « La subversion de la vie religieuse », dans Le Sel de la Terre n°93, été 2015, p. 91 à 96.

3 - La Custodie désigne un territoire de mission, placé sous la dépendance d’un Supérieur nommé Custode et dont les fonctions sont semblables à celles d’un Ministre Provincial.

4 - R.P. Hilaire de Barenton O.F.M. Cap, La France catholique en Orient, Paris 1902, p.235 sv.

5 - Ibidem, p.240 sv.

6 - Ibidem, p.247

7 - L’expérience a montré qu’il se trompait. En effet, le vie religieuse s’est développée admirablement au Proche-Orient, quelques décennies plus tard, et spécialement au Liban, où le R.P. Jacques de Ghazir a laissé à sa mort, en 1954, 150 religieuses du T.O.F. (les Soeurs Franciscaines de la Croix du Liban) soumises à une observance rigoureuse et donnant l’exemple d’un dévouement souvent héroïque.

8 - Ibidem, p.257

9 - Ibidem, p.277 sv.

10 - Le R.P. Théophane de Deir-el-Kamar, dans : L’apôtre de la croix, Père Jacques de Ghazir, Beyrouth 1960 ; donne une autre explication en pp. 32-33. Elle ne coïncide pas tout à fait mais la complète avantageusement, en attendant de pouvoir élucider les problèmes de dates.

En 1889, une loi obligeait tous les jeunes français à 3 ans de service militaire. Mais l’art. 50 comportait une exemption pour tout jeune qui partirait hors d’Europe avant ses 19 ans révolus. La Province de Savoie demanda à Rome de pouvoir en profiter et obtint permission d’envoyer ses étudiants au Liban, qui débarquèrent à Beyrouth le 20 mai 1890. La Province de Lyon suivit le pas.

(Page 54) En 1898, une épidémie de fièvre typhoïde et de nombreux décès décidèrent le Provincial de Savoie à transférer ses étudiants aux Seychelles. (Page 79) La trentaine de Capucins de Lyon demeurés au Liban n’eurent aucune fonction officielle au Liban jusqu’en 1903. C’est alors que Rome décida de leur transférer l’apostolat missionnaire et paroissial des Capucins italiens devenus peu nombreux et vieillissants. La plupart restèrent en place sous la nouvelle direction. La florissante mission de Mésopotamie passa donc à la Province de Lyon, après plus de cent ans passés aux soins des Italiens.

11 - R.P. Constant O.F.M. Cap., Capucins Missionnaires : Syrie, Liban, Turquie, Marseille 1931, p. 36

12 - Ibidem, p.109

13 - Ibidem, p.114

14 - Une mention spéciale doit être accordée au R.P. Jacques de Ghazir, cet autre Saint Vincent de Paul du Liban, dont nous espérons pouvoir présenter la vie et l’œuvre immense dans un prochain article. En particulier pour l’établissement des écoles, du Tiers-Ordre, d’un asile pour les prêtres et d’un hôpital psychiatrique.

15 - Ibidem, p.118

16 - Ancien supérieur et ami de notre Père Eugène de Villeurbanne !

Autres articles

La célébration de la messe au Couvent

N°10 - Septembre 2005

Publié le 23/06/2025

...et fac bonum !

N°10 - 2 août 2022

Publié le 23/06/2025

Pélerinage La Salette - Le Laus

13 et 14 septembre 2025

Publié le 13/06/2025

L'office de Prime

N°9 - Mai 2005

Publié le 12/06/2025

La constance

N°9 - 31 mai 2022

Publié le 10/06/2025