Nos activités > Nos articles

Actualités

La déclaration du 21 novembre 1974

1974 - 2024 : 50 ans

Publié

le 20/11/2024

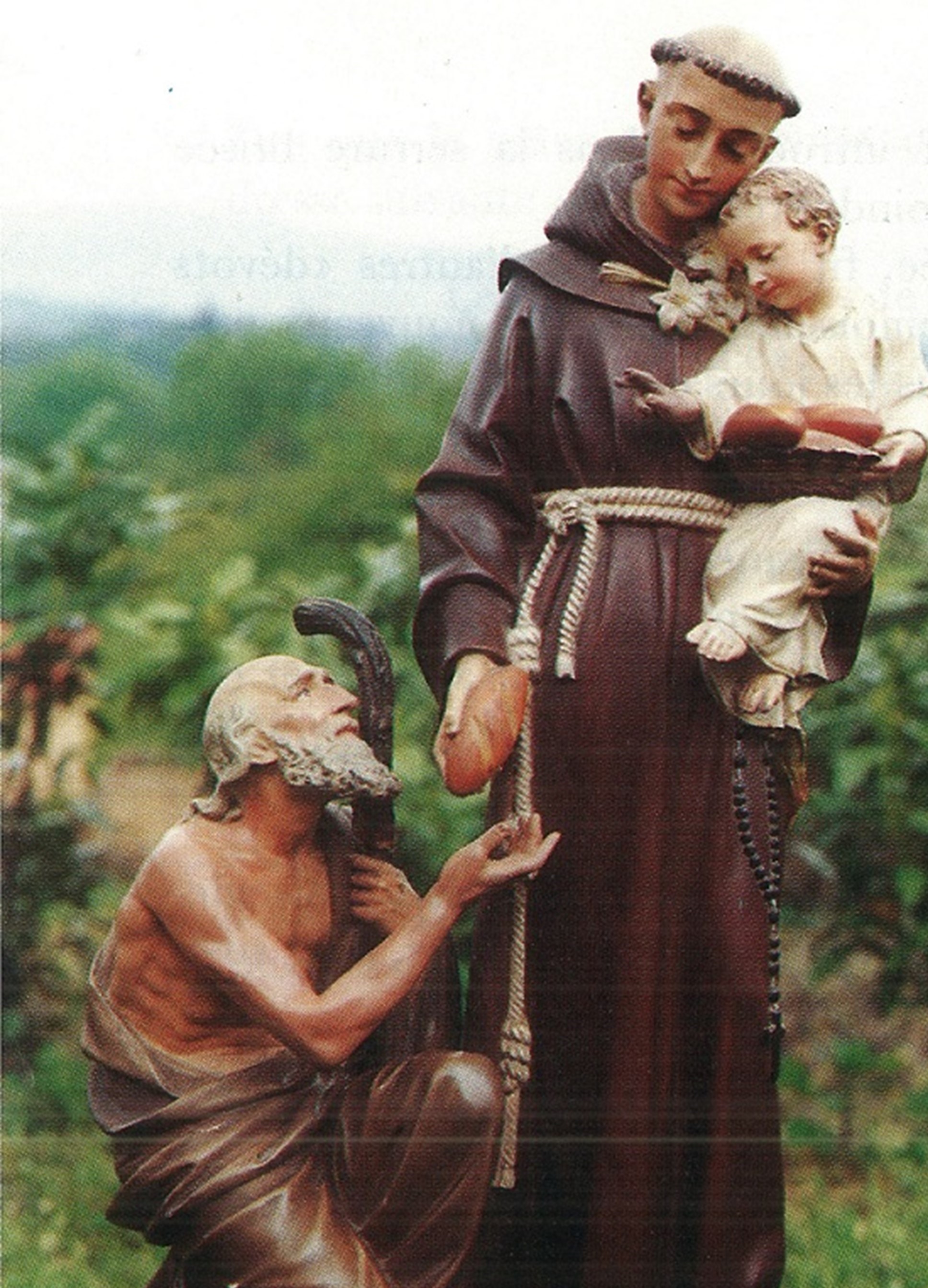

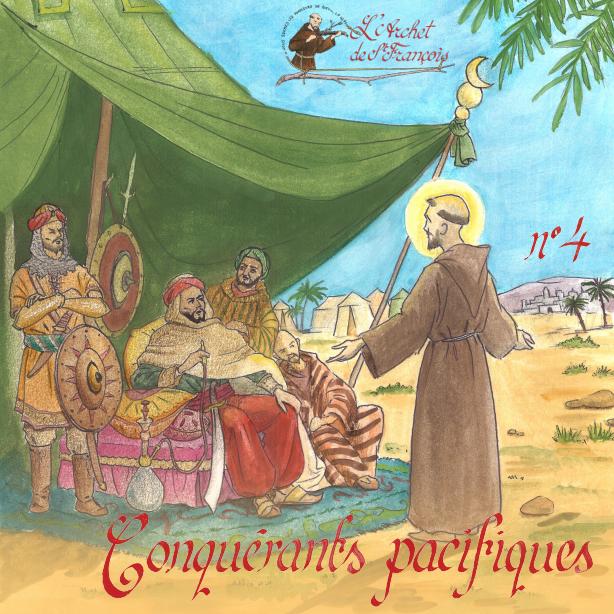

Conquérants pacifiques

L'Archet de Saint François n°4

Publié

le 05/11/2024

"Malheur à l'homme par qui le scandale arrive" (Mt. 18,7)

A propos de l'image blasphématoire publiée par Charlie-Hebdo le 15 août 2024

Publié

le 12/09/2024

Lettre aux amis

Lettre aux amis de Saint François n°3 - 1986

Le Saint Nom de Jésus

Publié

le 26/09/2024

Lettre aux amis de Saint François n° 2 - 1985

Fête de St Fidèle de Sigmaringen

Publié

le 28/08/2024

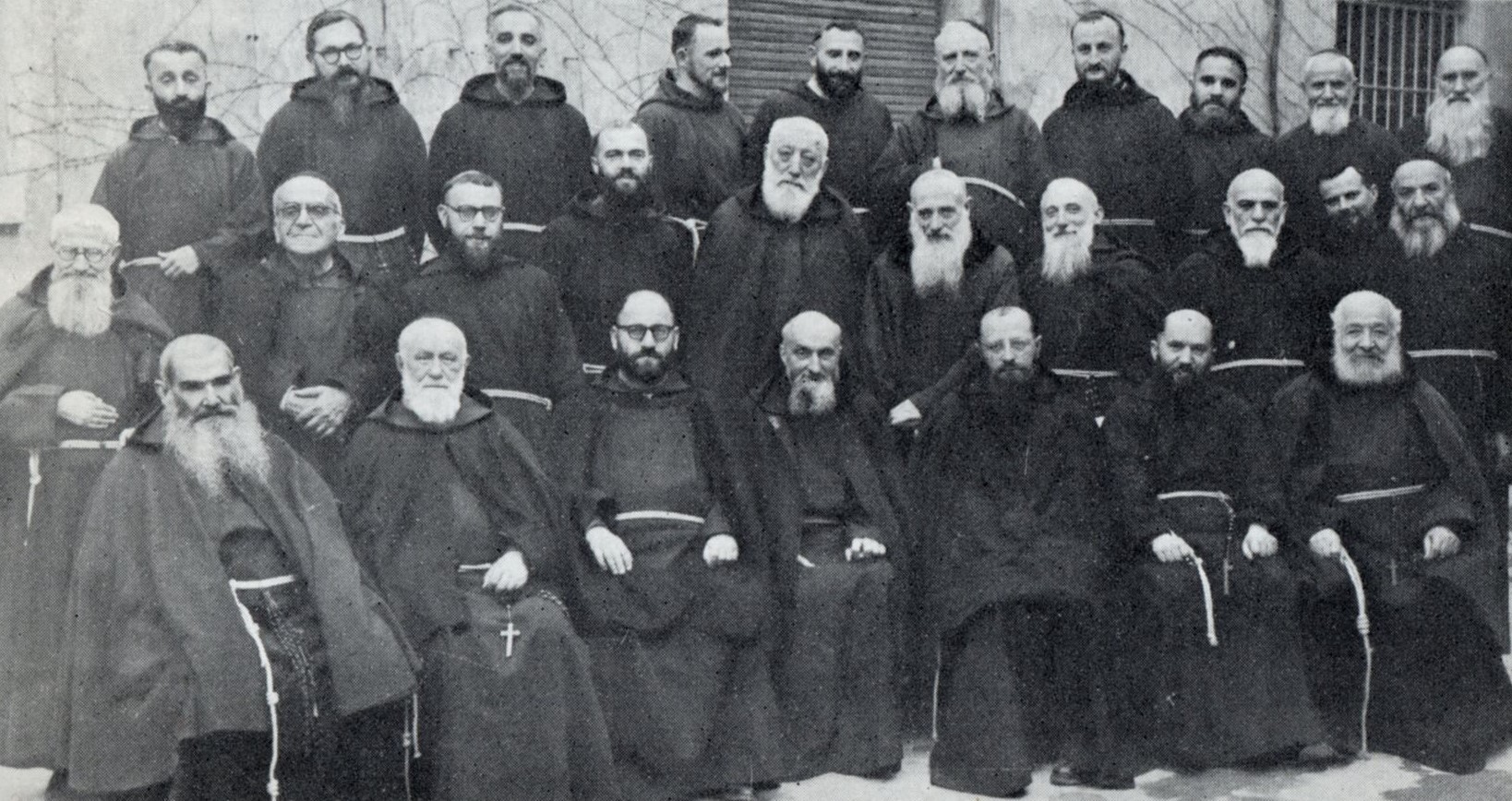

Lettre aux amis de Saint François n°1 - 1984

Première lettre aux bienfaiteurs après l'installation à Morgon

Publié

le 15/06/2024